Le couvre-feu renvoie dans l’imaginaire collectif aux guerres du XXe siècle, imposé pendant le Blitz aux habitants de Londres en 1940 ou encore par le gouvernement français aux musulmans algériens en 1961.

Ce qui s’apparente à une mesure militaire – renforçant ainsi le ton martial tenu par certains chefs d’État, d’Elizabeth II à Emmanuel Macron – est au regard du temps long d’abord une mesure de police dite chrétienne visant à mieux marquer et à différencier le cycle du jour de celui de la nuit. Au Moyen Âge et à l’époque moderne, avant l’éclairage généralisé, les citadins vivaient un couvre-feu permanent. Retour sur des siècles de confinement nocturne.

L’Ancien Régime nocturne

La nuit est longtemps restée imperméable aux curiosités historiennes. Mais les choses ont changé depuis une vingtaine d’années grâce aux travaux de Jean Verdon sur le Moyen Âge, de Simone Delattre sur les nuits parisiennes au XIXe siècle ou encore ceux d’Alain Cabantous pour l’époque moderne. Ces historiens ont insisté sur un moment décisif situé entre le XVIIIe et le XIXe siècle qui a vu le basculement d’un ancien régime nocturne tout modelé par la peur des ténèbres à un nouveau rapport à la nuit, où « sortir » est devenu une pratique socialement valorisée.

Le vocable existe dès le Moyen Âge. Le couvre-feu – ou courfeu qui donne curfew en anglais – ne recouvrait pas la dimension d’exception qu’il revêt aujourd’hui. L’évolution sémantique qu’en donne Antoine Furetière (1690) est riche de sens pour le citoyen actuel : « signal de retraite qu’on donne dans les villes de guerre pour se coucher ». Une mesure, toujours selon Furetière, qu’aurait imposée Philippe de Valois au début de la guerre de Cent Ans qui consistait à sonner la retraite par la cloche de l’église ou celle du beffroi ; mais d’ajouter aussitôt qu’elle désigne aussi, au moment où il élabore son dictionnaire, la discipline « de se mettre à couvert des débauchés et des voleurs de nuit ».

Le couvre-feu est alors la norme dans l’ensemble des villes occidentales du XIVe au XVIIIe siècle ; les chartes de coutumes et les ordonnances de police fourmillent d’interdictions de circuler de la tombée de la nuit au lever du jour. Elle est à la fois une mesure préventive contre les incendies qui menacent les maisons en bois, de régulation des horaires de travail et de sûreté publique.

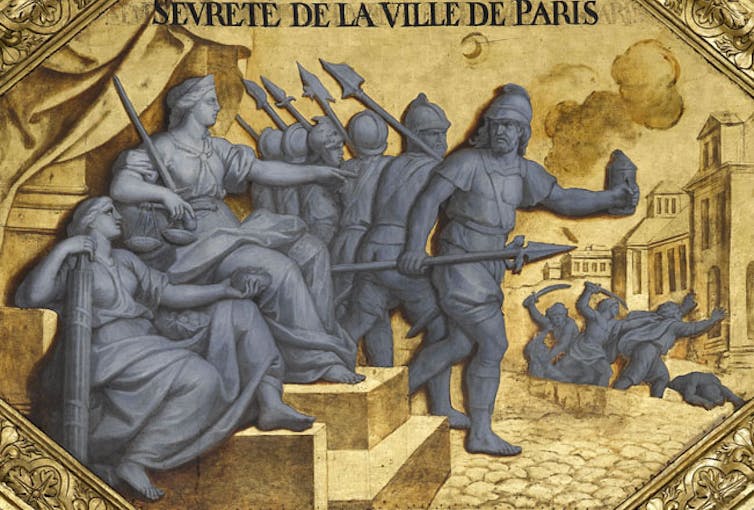

Une nuit à Paris au XVᵉ siècle

La nuit fait peur. Cette nuit-ténèbres peuplée de lycanthropes, de sorcières et d’êtres maléfiques, personnages qui ne filtrent plus aujourd’hui que dans les comptines pour enfants. Inventés par les théologiens et les démonologues, ils façonnèrent profondément les sensibilités.

La nuit diabolique se double d’une nuit criminelle, elle aussi un produit des juristes qui élaborent un jus nocturnis (droit nocturne) où l’obscurité, parce qu’elle implique la préméditation, est toujours une circonstance aggravante dans l’échelle des délits et des peines. Les historiens ont pourtant démontré à partir d’analyses sérielles des archives judiciaires que crimes et larcins n’étaient pas plus nombreux la nuit que pendant le jour.

Les veilleurs de nuit

Voilà le déroulé d’une nuit ordinaire à Paris au XVe siècle en plein hiver. À la tombée du jour, les vêpres sonnent aux clochers des églises et des couvents. Il est entre 16h et 17h, les hommes et les femmes cessent de travailler et regagnent leur foyer. Certains traînent dans les tavernes des faubourgs ; les gueux sans logis cherchent tant bien que mal un abri sous un étal. On sonne complies à Notre-Dame, c’est la fermeture des dernières échoppes. Il est 19h, c’est l’heure du couvre-feu qui varie en fonction des saisons. La grande majorité des habitants se renferme alors à double tour. Quelques écoliers, dont un certain François Villon, s’attardent malgré le tintement à 21h de la grande cloche de la Sorbonne, chahutent ivres, cherchent à fracturer une porte ou un huis. Un peu plus tard, deux domestiques équipés de lanternes avancent à pas pressés à la recherche d’un chirurgien pour leur maître malade. Au loin, à de rares intervalles, passent les archers du guet. Exceptionnellement, le calendrier chrétien ménage des fêtes nocturnes qui outrepassent le couvre-feu : feux de joie de la Saint-Jean, torches des Brandons, chandelles de la Chandeleur.

Jusqu’au XVIIIe siècle, les dispositifs de contrôle des espaces nocturnes sont extrêmement rudimentaires : fermeture des portes des enceintes fortifiées, usage de chaînes pour entraver les rues principales et de grilles aux fenêtres, instructions données aux corporations pour faire respecter les horaires de travail, limitation des horaires d’ouverture des tavernes. Dans cette perspective, le couvre-feu est une manière de pallier la faiblesse numérique des forces de l’ordre. En vidant la ville des circulations humaines, le couvre-feu facilite les rondes opérées par les quelques gardes. La main forte déployée la nuit se substitue alors aux régulations sociales exercées par le voisinage pendant le jour.

Le guet est une obligation des corporations auquel s’ajoute à Paris le guet royal : 40 sergents à pied et 20 à cheval dans une ville qui frôle alors les 200 000 habitants selon Claude Gauvard. Et encore ce guet est-il notoirement inefficace : les sergents s’endorment, jouent aux cartes, se laissent corrompre par les malandrins. À Toulouse, à Perpignan mais aussi dans les Provinces-Unies comme à Leyde, des réveilleurs de nuit sont chargés de faire respecter le couvre-feu, patrouillent dans les rues, procèdent à des contrôles, chassent les ivrognes. À Sienne ou à Venise étudiée par Élisabeth Crouzet-Pavan, les Custodi di notte qui relèvent des magistratures municipales depuis le XIIIe siècle jouent un rôle similaire. À Mexico, dès le XVIIe siècle, les guardapitos puis les serenos sont des gardes nocturnes équipés d’une lanterne, d’un sifflet et d’une hallebarde.

Les serenos que l’on retrouve aux quatre coins de l’Amérique espagnole évacuent les ivrognes, chassent les mendiants, éradiquent les chiens errants tout en criant, à chaque demi-heure et d’une voix lancinante, le temps qu’il fait et l’heure qu’il est.

Il ne faut pas s’imaginer que le couvre-feu était synonyme d’interdiction stricte et totale de circuler dans les rues et, ce faisant, de penser que les rues des villes d’Ancien Régime étaient totalement désertes une fois plongées dans l’obscurité. Mais ceux qui se déplaçaient devaient avoir de bonnes raisons de le faire : appeler un curé pour administrer l’extrême-onction à un mourant, chercher une sage-femme pour un accouchement imminent, avoir une dérogation du maître pour travailler à des heures indues. Les passants devaient signaler leur présence en criant et en portant une lanterne à main, d’où le succès des porte-falots qui subsistent jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Gare à ceux qui circulaient armés et sans lumière ; gare également aux locataires sans le sou qui déménageaient nuitamment avec les meubles des propriétaires… En période de troubles, le couvre-feu devenait plus strict, comme au début de la Fronde en 1648 ou pendant la période révolutionnaire en 1792.

L’éclairage public, une révolution globale

La grande révolution du XVIIIe siècle est la diffusion de la lumière artificielle. Ce qui nous semble aujourd’hui d’une banalité déconcertante – se promener dans des rues éclairées – est en réalité le résultat d’un processus qui s’étala sur près de deux siècles, du XVIIIe au XIXe siècle, un processus global qui transforme en profondeur notre rapport à la nuit : à Paris et à Londres dès la fin du XVIIe siècle, à Amsterdam et à Bruxelles au début du XVIIIe siècle, et plus tard, à partir des années 1770, à Genève étudiée par Marco Cicchini, à Madrid mais également de l’autre côté de l’Atlantique à Mexico où plus d’un millier de réverbères furent installés en 1790, à Boston, New York ou encore à La Nouvelle-Orléans au début du XIXe siècle.

Grâce aux travaux de Sophie Reculin, on sait que dans le Royaume de France la généralisation des lanternes à chandelle, puis à huile (réverbères dotés de miroirs), avant que le gaz et l’électricité ne s’imposent, fut un processus au long cours – ni linéaire, ni consensuel. Cette nouveauté était en effet loin de susciter l’approbation du voisinage : pourquoi éclairer les rues s’il n’y avait rien à y faire ? N’est-ce pas un moyen d’encourager les vices nocturnes ? L’éclairage public est alors un dispositif technologique dont le coût très élevé pour les municipalités entraîna une hausse des taxes sur les denrées. Il impliquait des contraintes techniques et matérielles : fixer les lanternes, les approvisionner en combustible, les allumer et les éteindre selon des horaires qui variaient selon la saison et la position de la lune.

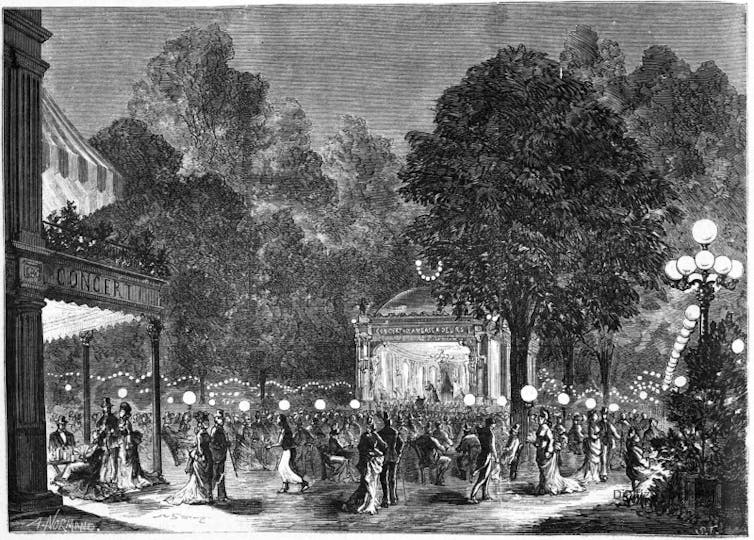

Le temps des plaisirs noctambules

En encourageant les déplacements nocturnes, la lumière artificielle suscitait à son tour de nouveaux forfaits et plaçait sous des réverbères le halo des amours vénales qui auraient dû, selon les hommes d’Église, rester dans l’ombre. Le bon fonctionnement de l’éclairage impliquait la présence constante d’allumeurs, la multiplication des patrouilles policières et donc un contrôle territorial plus prégnant. La police moderne, territorialisée, en arme et en uniforme, est en partie fille de la nuit.

Surtout, de manière silencieuse, l’extension progressive des durées d’éclairage et des espaces reconfigure la scansion du temps nocturne, repoussant plus loin dans la nuit le moment de la retraite et du confinement dans les logis. À mesure que la nuit s’ouvre aux loisirs noctambules dans des soirées qui s’étirent (théâtre, promenade, tavernes), les obsessions de la police migrent pour se focaliser sur les relâchements des corps : manifestations publiques de l’ivresse, jets d’urine, tapage. L’impératif du couvre-feu se dilue peu à peu dans les exigences nouvelles des urbanités nocturnes, un processus observable dans l’évolution du contenu des règlements de police.

Il faut rentrer franchement dans le XIXe siècle pour voir s’épanouir dans les grandes villes l’ère du noctambulisme. D’abord, sous la Monarchie de Juillet, un noctambulisme élégant porté par les élites et des dandys qui revendiquent l’euphorie d’une vie à contretemps ; ensuite sous le Second Empire avec l’haussmannisation, la généralisation de l’éclairage au gaz, le développement des grandes artères commerciales et des grands magasins : le noctambulisme se répand alors dans les couches populaires, à la faveur des bals et des cabarets qui se démocratisent et des cafés-concerts qui se développent sur les Champs-Élysées. La pratique du couvre-feu avait alors disparu avant d’être brutalement restaurée pendant l’occupation prussienne de Paris en 1870.

En définitive, et au regard du temps long du confinement nocturne, le couvre-feu imposé par les pouvoirs publics est d’un genre nouveau : ni mesure militaire, ni disposition chrétienne visant instaurer une alternance claire entre travail et repos, il relève d’une police sanitaire déployée dans le contexte très spécifique de la pandémie de Covid-19 qui, faut-il le rappeler, reste pour l’heure la moins « faucheuse » de l’histoire de l’humanité.

![control-mossos-gran-via-070120[1] couvre feu](https://www.equinoxmagazine.fr/wp-content/uploads/2020/12/control-mossos-gran-via-0701201-1170x658.jpg)